| Berliner Woche vom 16.01.2013 |

Im Angebot: der Spreepark

Finanzamt lässt Erbbaurecht zwangsverstzeigern

Im Sommer war der Spreepark Schauplatz einer Kunstaktion. Gelegentlich gibt es auch Führungen. Foto: Ralf Drescher

Plänterwald. Haben Sie am 3. Juli schon etwas vor? Wenn nicht, dann können Sie um 10 Uhr ins Amtsgericht Köpenick gehen. Dann ist der Spreepark im Angebot.

Allerdings nicht der frühere Kulturpark an sich, sondern nur das sogenannte Erbbaurecht, dafür aber mit Baracken, Wegen, Teich nebst Brunnen und zahlreichen - allerdings maroden - Karussells. Ausgelöst hat die Zwangsversteigerung das Finanzamt Treptow-Köpenick. Wie das Aktenzeichen (70 K 211/08) zeigt, war der Antrag bereits im Jahr 2008 gestellt worden. Der Spreeparkbetreiber hatte bereits über zehn Jahre lang keine Grundsteuer mehr gezahlt.

Wer das Erbbaurecht ersteigert, der kann den früheren DDR-Kulturpark bis zum Ablauf der Pachtzeit im Jahr 2061 betreiben. Geboten werden muss mindestens der Verkehrswert von 1,62 Millionen Euro.

Nicht mit übernehmen muss der Ersteigerer jedoch die Schulden, die der frühere Betreiber Norbert Witte mit seinem gescheiterten Projekt hinterlassen hat. Das sind einmal mindestens zehn Millionen Euro, mit denen der Spreepark bei der Deutschen Bank in der Kreide steht, sowie über vier Millionen Euro, die das Land Berlin zu bekommen hat.

Allerdings kann der Erwerber das gut 20 Hektar große Areal nicht nach Belieben nutzen. Wie im Aufruf zur Zwangsversteigerung mitgeteilt wird, ist der Betrieb eines Freizeit- und Erholungsparks vorgeschrieben. Mit ihren Ideen sind aber bisher alle potenziellen Interessenten gescheitert. Der langjährige Betreiber des örtlichen Westerndorf ebenso wie die Tivoli-Leute aus Kopenhagen oder ein Mecklenburger Investorenbüro, das bereits vollmundig virtuelle Reisen ins alte Ägypten versprochen hatte. Und selbst Pleitier Norbert Witte spuckte zumindest gegenüber Besuchern und Journalisten schon mal große Töne und versprach, dass er das Riesenrad in zwei Wochen wieder zum Drehen bringen würde.

Das marode frühere Ausflugsrestaurant "Eierhäuschen" wurde übrigens nicht vom Spreepark gelöst. Anwohner und Bezirksverordnete hatten das eigentlich gefordert. Wer das Erbbaurecht ersteigert, muss sich also auch um das über 100 Jahre alte denkmalgeschützte Gasthaus am Spreeufer kümmern. |

|

| |

|

|

| |

Der Spreepark Berlin war ein Vergnügungspark im Norden des Plänterwaldes im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick. Er ist auch unter seinem früheren Namen Kulturpark Plänterwald bekannt.

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

Seit 2002 verwahrlost die Anlage zusehends. |

Wildwasserbahn außer Betrieb. |

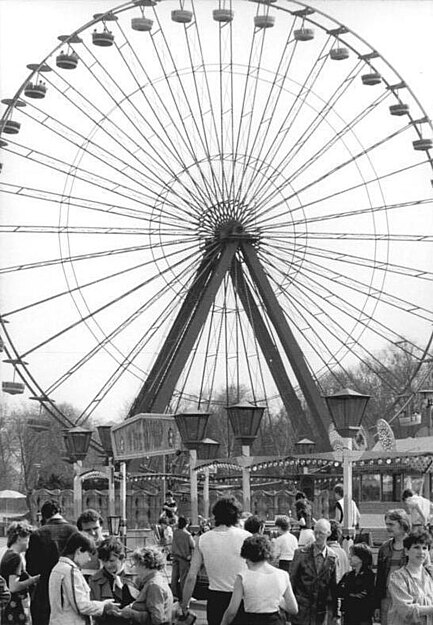

| Mit Riesenrad und Karussells lädt 1985 der Berliner Kulturpark wieder zum Vergnügen ein. Bei der Eröffnung standen 50 Karussells und Schaugeschäfte für Fahrten, Geschwindigkeits- und Krafttests sowie andere Belustigungen zur Verfügung. |

|

|

| |

|

|

| 1969 bis 89 |

Kulturpark Plänterwald

Seit der Eröffnung im Jahre 1969 erfreute sich der Kulturpark

mit seinem 45 Meter hohen Riesenrad größter Beliebtheit |

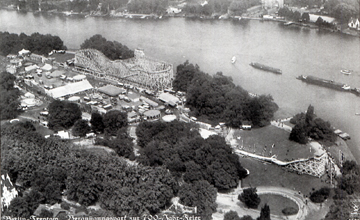

Der Vergnügungspark wurde 1969 als Kulturpark Plänterwald auf einer Fläche von 29,5 Hektar eröffnet. Das Gelände liegt im Norden des Plänterwaldes in direkter Nähe zur Spree. Er war der einzige ständige Vergnügungspark der DDR und nach der Wende auch der einzige Gesamt-Berlins. Im Gegensatz zu vielen westlichen Parks dieser Art, die oft als Themenpark mit perfekt in die Landschaft eingebetteten Fahrgeschäften gestaltet sind, war die Aufmachung dieses Freizeitparks einfacher gehalten. Einen sehr großen Teil der Anlage nahm eine Asphaltfläche ein, auf der Fahrgeschäfte und Buden, wie sie auch vom Rummel bzw. Kirmes bekannt sind, dauerhaft aufgestellt waren. Daneben gab es auch parkähnliche begrünte Flächen und feste Funktionsgebäude vornehmlich für Restaurants oder Sanitäranlagen. Eine besondere Attraktion war das Riesenrad, das noch 1989 erneuert wurde und mit 36 Gondeln 45 Meter in die Höhe ragt. Viele Jahre war es das Wahrzeichen der umliegenden Gegend und wurde dabei erst 1998 von den Treptowers der Allianz abgelöst. Zu DDR-Zeiten kamen bis zu 1,7 Millionen Besucher jährlich.

|

|

| |

|

|

| 1990 bis 2001 |

Spreepark Berlin

|

|

|

| Das 45 Meter hohe Riesenrad |

|

Die Achterbahn im Sommer 1970 |

Der Volkseigene Betrieb VEB Kulturpark Berlin wurde 1991 vom gemischten Magistrat Berlin abgewickelt. Von insgesamt sieben Bewerbern erhält die Spreepark Berlin GmbH den Zuschlag. Die Senatsverwaltung hatte jedoch nicht die Hintergründe des Geschäftsführers der Spreepark GmbH, Norbert Witte (ein Enkel von Otto Witte), recherchiert. 1981 kollidierte auf dem Hamburger Rummel „Dom“ Wittes Teleskopkran mit dem Karussell „Skylab“ seiner Standnachbarin. Sieben Tote und 20 Verletzte waren die Folge. Daraufhin hatten deutsche Rummelplätze Witte wiederholt Stellplätze verweigert, bis er 1990 zwei Fahrgeschäfte im Berliner Kulturpark mietete.

Unter der Spreepark GmbH entstanden einige neue Attraktionen und es wurde eine Besucherzahl von 1,5 Millionen Menschen erreicht. Später wurde das Konzept geändert. Der Park wurde schrittweise zu einem Freizeitpark nach westlichem Vorbild umgestaltet. Von nun an wurde ein pauschaler Eintrittspreis (Erwachsene 29 DM, Kinder 27 DM) für den Zutritt und für alle Attraktionen erhoben, anstatt wie bisher an jedem Fahrgeschäft einen individuellen Preis zu kassieren. Die asphaltierte Fläche um das Riesenrad wurde aufgebrochen und in eine Wasserlandschaft umgewandelt. Auf den 21 Hektar, die der Park nutzte, wurden außerdem weitere Attraktionen, wie zum Beispiel Achterbahnen (davon eine mit Looping), zwei Wildwasserbahnen, eine Bühne für Shows, ein Westerndorf und ein englisches Dorf aufgebaut und in die Landschaft eingebettet.

1997 wurde zwischen der Spreepark GmbH und dem Land Berlin ein Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen. Berlin bürgte mit einer Grundschuld von 20 Millionen Euro für Witte, die später noch einmal um 4,2 Millionen Euro erhöht wurde. Das Grundstück hatte 1997 einen Zeitwert von acht bis zehn Millionen Euro. Der Vermögensausschuss des Abgeordnetenhauses stimmte erst nach einem Gespräch zwischen dem CDU-Politiker Volker Liepelt und Witte dem umstrittenen Vertrag zu. 1999 war die Spreepark GmbH mit 51.000 DM Großspender bei der Berliner CDU.

Seit 1999 hatte der Park mit großen Schulden zu kämpfen. Der gestiegene pauschale Eintrittspreis von knapp 30 DM pro Person und fehlende Parkplätze waren unter anderem Ursachen für den Besuchereinbruch. In der Saison 2001 kamen nur noch 400.000 Besucher. Im selben Jahr meldete die Spreepark GmbH & Co. KG Insolvenz an. |

|

| |

|

|

| 2002 bis heute |

| Der Treptower Park aus der Luft im Jahre 1937 |

Am 18. Januar 2002 setzte sich Norbert Witte mit seiner Familie und seinen engsten Mitarbeitern nach Lima in Peru ab. Er verschiffte die sechs Attraktionen „Fliegender Teppich“, „Butterfly“, „Spider“, „Baby-Flug“, „Wild River“ und „Jet Star“ in 20 Schiffscontainern. Mitarbeiter ließen ihn gewähren. Sie glaubten, Norbert Witte baue die Fahrgeschäfte zu Reparaturzwecken ab.

Seit dem Jahr 2002 wurde der Park nicht mehr für Besucher geöffnet. Im August 2002 wurde der Park im Rahmen eines Insolvenzverfahrens abgewickelt. Es blieben Schulden in Höhe von 11 Millionen Euro übrig.

Seitdem verwahrlost das Gelände zusehends. Der Zaun um das Gelände löst sich langsam auf, und es entsteht ein wilder Abenteuerspielplatz auf den Ruinen des einstigen Vergnügungsparks. Das Riesenrad steht zwar noch auf dem Gelände und erinnert an die alten Zeiten, drehte sich aber bis zum heutigen Tage nicht mehr.

Norbert Witte scheiterte auch in Lima mit dem Versuch, einen „Lunapark“ zu betreiben. Am 19. Mai 2004 wurde Norbert Witte zu einer siebenjährigen Haftstrafe verurteilt. Er hatte versucht, im Mast des Fahrgeschäftes „Fliegender Teppich“ 167 kg Kokain von Peru nach Deutschland zu schmuggeln.Wittes Sohn, Marcel Witte, wurde im Oktober 2006 von einem peruanischen Gericht ebenfalls wegen des Drogenschmuggels zu einer 20-jährigen Haftstrafe verurteilt. Seit Mai 2008 ist Norbert Witte wieder auf freiem Fuß und nach Presseberichten wieder als Verwalter des Spreeparks eingesetzt. |

|

| |

|

|

| |

Zukunft des Spreeparks

Es gab Interessenten, die den Park übernehmen und weiter betreiben wollten. Die französische Firma Grévin & Cie plante, den Spreepark 2004 wieder zu eröffnen. In den drei Folgejahren sollten weitere Attraktionen entstehen. Die Planungen sahen die Errichtung eines traditionellen, europäischen Familienerlebnisparks vor. Die Fläche des neuen Parks sollte nur noch 15 Hektar betragen und weitere 4 bis 5 Hektar sollten für Parkplätze genutzt werden. Das Konzept des Pauschalpreises sollte aufgegeben werden.

Zu den Problemen bei dieser Planung gehörte die Tatsache, dass der Investor die Uferpromenade an der Spree mit einbeziehen wollte, die nie zum Gelände des Spreeparks gehörte. Der Bezirk weigerte sich, diese Flächen billig abzutreten, da dies sowohl das Gelände stark aufwerten würden, als auch die grüne Uferlinie zwischen Plänterwald und Treptower Park zerreißen würde. Auch im Jahre 2005 blieb daher das Gelände Teil eines großen Spekulationsgeschäftes, da weder eine Entwidmung des Baugrundstücks anstand, noch eine Notwendigkeit für den Grundstücksaufkäufer zum Betrieb bestand.

Des Weiteren wollte sich ein dänisches Unternehmen engagieren, das in Kopenhagen den Vergnügungspark Tivoli betreibt. Anfang Oktober 2005 zog dieses Unternehmen jedoch sein ursprüngliches Angebot zurück. Als Grund für die Entscheidung gab das Unternehmen die schlechte wirtschaftliche Lage in Deutschland an. Ein Problem seien auch die rund 23 verbliebenen Einwohner des ehemaligen Westerndorfes innerhalb des Parkgeländes. Ob man auf frühere Interessenten wie den französischen Freizeitparkbetreiber Grévin & Cie. zurückkommen werde, sei noch offen.

Im Dezember 2006 ist die Zukunft des Spreeparks noch immer ungewiss. Nach Angaben des Berliner Liegenschaftfonds liegen keine neuen Angebote vor, die Deutsche Bank verzichte nicht auf ihre Forderungen und das Insolvenzverfahren dauere an. Auch verschlechtere sich der Zustand der Fahrgeschäfte zusehends und viele hätten nur noch Schrottwert.

Im Januar 2007 wollten Permakultur-Studenten den ehemaligen Plänterwald-Rummel in eine Bildungsstätte verwandeln. |

|

| |

|

|

| |

Künstlerische Rezeption

Die TV-Serie Spuk unterm Riesenrad des DDR-Fernsehens war 1979 ein großer Erfolg mit nachfolgendem Kinofilm und Spin-Offs. Der Titel des Films spielt auf die werbende Formulierung „Spaß unterm Riesenrad“ an, und greift diese Attraktion für die Ausgangssituation des Films auf. Der Filmtitel wurde später Namensgeber vieler satirischer Bearbeitungen beim Niedergang des Vergnügungsparks.

Der Spreepark und die Geschehnisse in Treptow wurden 2005 in dem Dokumentarfilm „Kulturpark – Korruption, Karussells und Kokain“ von Immanuel Weinland den Boom verarbeitet. Ebenfalls diesem Thema widmet sich der Dokumentarfilm „Achterbahn“ (2009) von Peter Dörfler.

2006 begab sich die Neuköllner Oper auf eine musikalische Standortuntersuchung und erzählte die „Geschichten aus dem Plänterwald“.

Der Berliner Rapper Sido nutzte die Kulisse 2006 für den Videodreh zu seiner Single „Ein Teil von mir“.

Eine Hochzeitsszene der Telenovela Anna und die Liebe (Folge 249) spielte im mitlerweile verwarlosten Spreepark. |

|

| |

|

|

| |

Die traurige Geschichte vom Spreepark

Von Andrea Temesvari

Er war der einzige ständige Vergnügungspark Berlins, und zu DDR-Zeiten vor allen Dingen durch sein 45 Meter hohes Riesenrad die Hauptattraktion. Das hatte zu diesem Zeitpunkt 36 Gondeln, in denen insgesamt 216 Personen Ausblick über den gesamtem Park und weite Teile der Stadt genießen konnten.

Viele private Schausteller hatten sich mit ihren eigenen Geschäften in den Park eingemietet, was natürlich die Attraktivität des Kulturparks erhöhte. Auf der Freilichtbühne fanden jährlich rund 200 Veranstaltungen mit Gastspielen vieler bekannter Gruppen und Einzelkünstler statt. Bis zur Maueröffnung hatte der Kulturpark von Mitte April bis Ende Oktober dauernde Saison mit jährlich etwa 1,5 Millionen Besuchern. Mit der Wiedervereinigung fiel der Park als nachgeordnete Einrichtung des Ostberliner Magistrats an den Senat von Berlin. Der schrieb Anfang der 90er Jahre den damaligen Kulturpark im Plänterwald öffentlich aus.

Während der Wende kam Norbert Witte nach Berlin und mietete sich mit zwei Fahrgeschäften in den damaligen Kulturpark ein. Es waren mehrere gutbetuchte große Schaustellerunternehmen dort ansässig, die sich Gedanken um den Kulturpark und dessen Perspektive machten. Einige von ihnen schlossen sich zusammen und entwickelten ein neues zukünftiges Parkkonzept und reichten dieses beim Senat ein. Der damals im Kulturpark angestellten Gisela Brederlow war der "Wessi Witte" willkommen, sie entwickelte ebenfalls ein Konzept und reichte dieses beim Senat ein. Witte sollte sich ums Kaufmännische kümmern. Unter sieben Bewerbern bekamen sie den Zuschlag.

Was Frau Brederlow und wohl auch die zuständige Senatsverwaltung nicht wussten: Vor dem Mauerfall hatte Herr Witte, Spross einer Hamburger Schaustellerfamilie, auf Deutschen Rummelplätzen nicht viel zu melden. Im August 1981 hatte er, nach einem Urteil des Landesgerichtes Hamburg, das größte Unglück auf einem Deutschen Volksfest in der deutschen Nachkriegsgeschichte verursacht. Sieben Tote und mehr als 20 Verletzte waren die Folge. Er wurde 1985 wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger, zum Teil schwerer Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt. In den Folgejahren bekam er in Deutschland keine Stellplätze auf Volksfesten, er musste durch Jugoslawien und Italien touren. Erst mit der Einheit sah er wieder eine Chance, in der damals noch unerfahrenen DDR.

Doch der Berliner Verwaltung waren selten Zweifel gekommen ob der Seriosität der Spreepark GmbH. Obwohl die Firma wiederholt gegen Umwelt- und baurechtliche Maßnahmen verstoßen hat. 1997 schloss das Land Berlin nach jahrelangen Verhandlungen einen Erbbaurechtsvertrag mit der Spreepark GmbH ab. Darin bürgt die öffentliche Hand mit einer Grundschuld von 20 Millionen plus Zinsen und Nebenkosten für die Bankkredite der Spreepark GmbH. 1999 erhöhte die Senatsverwaltung für Finanzen diese Haftung noch einmal eigenmächtig um 4,2 Millionen Mark. Merkwürdig nur: Das Grundstück, das mit mehr als 24 Millionen Mark beliehen wurde, hatte laut Erbbaurechtsvertrag 1997 nur einen Zeitwert zwischen acht und neun Millionen.

Die Spreepark GmbH erfüllte nicht das einst vorgegebene Konzept und erzielte somit nicht die gewünschten Gewinne. Ein zu hohes finanzielles Risiko für das Land Berlin und ein zu "geringes Eigenkapital" der Spreepark GmbH sollen eine Rolle gespielt haben. Das Land Berlin hat jahrelang weggeschaut und bleibt nun auf den Schulden sitzen. Witte setzte sich im Januar dieses Jahres still und heimlich nach Peru ab. Über dieses Husarenstück lachte die ganze Stadt: Offenbar unbemerkt und ungehindert konnte sich Spreepark-Chef Witte mit einem Großteil an Fahrgeschäften heimlich nach Südamerika verdrücken. Schon Anfang Dezember 2001 sollen 30 polnische Arbeiter mehrere Fahrgeschäfte abgebaut und auf 120 LKW verladen haben. Über Bremen ließ Witte dann das ganze Material verschiffen. Wo einst Achterbahnen, eine Rutsche und Kinderfahrgeschäfte standen, blieben leere Rasenflächen und leider auch viele Müllplätze zurück. "Doch das Riesenrad schenke ich den Berlinern", ließ Witte sarkastisch ausrichten. Dies gehörte jedoch sowieso dem Senat.

Nun sind neue Investoren gefragt. Der Schuldenberg wird auf ca. 15 Millionen Euro geschätzt. Noch gibt es keine Klarheit über das weitere Schicksal des Spreeparks Als einer der der ersten potenziellen Interessenten hat sich der Stuttgarter Schausteller Rolf Schmidt auf dem Gelände umgesehen und einen Überblick verschafft, was erneuert und ergänzt werden müsste. Auch die Politik ist an einer Weiterführung des Spreeparks interessiert - das ist der Standpunkt des Bezirksamtes Treptow-Köpenick. Witte wird ihn jedenfalls nicht mehr betreiben, so wie er neuerlich in den Medien behauptete. |

|

| |

|

|

| Quelle |

www.heimatmuseum-treptow.de

Förderverein Museum Treptow e.V.

Buch "Johannisthal in Berlin", Autor Bernd Rompf u.a.

Buch "Alt-Treptow", Autorin Helga Pett

Buch "Baumschulenweg/Plänterwald in Berlin", Autor Georg Türke

Buch "Treptows vergangene Pracht", Autor Georg Türke

Wikipedia |

|